” La maturità si acquisisce con una propria visione, l’intensità e la disciplina. Come fotografo bisogna sviluppare una visione che catturi l’essenza di quel che si sta scattando e questo avviene con gli anni e l’esperienza passando da fotografie ‘ordinarie’ fino a comporre qualcosa di diverso, in grado di far comprendere il ‘tutto'”. ( Raghu Rai )

Raghunath Rai Chowdhry, meglio conosciuto come Raghu Rai, nacque nel 1942 a Jhang (allora India britannica, oggi in Pakistan), ed è oggi una delle figure cardine della fotografia indiana e mondiale. La sua biografia intreccia migrazioni, trasformazioni del subcontinente e una costanza di sguardo che dura da oltre cinque decenni. Ultimo di quattro figli, iniziò ad interessarsi di fotografia nel 1962 seguendo suo fratello maggiore, Sharampal Chowdhry, meglio conosciuto come S.Paul, che era già un affermato fotografo e che lo introduce ai fondamenti di esposizione, messa a fuoco, prospettiva.

Tre anni dopo, nel 1965, dopo avere abbandonato la carriera da ingegnere civile, Raghu Rai intraprende la professione di fotografo lavorando, come fotografo principale, per il giornale “The Statesman“, una pubblicazione di New Delhi. In questi anni forma il suo vocabolario visivo: attenzione al quotidiano, densità dei piani, un’idea di India come organismo pulsante che si lascia attraversare con pazienza e curiosità.

Nel 1971, durante un’esposizione del suo lavoro a Parigi, Henri Cartier-Bresson rimase impressionato dal suo talento e qualche anno dopo, nel 1977, lo fece entrare nella Agenzia Magnum Photos. Intanto nel 1976 Raghu Rai aveva lasciato l’impiego al “The Statesman” ed aveva iniziato a collaborare, come fotografo freelance, con “Sunday“, una rivista settimanale pubblicata a Calcutta.

Nel 1982 Raghu Rai lasciò anche “Sunday” e divenne direttore della fotografia di “India Today” lavorando su temi sociali e progetti politici e culturali, sempre riguardanti l’India. Nel 1984, in collaborazione anche con Greenpeace, realizza un documentario approfondito sul disastro chimico di Bhopal avvenuto quell’anno, e sui suoi effetti ancora in corso sulle vite delle vittime di gas. Nel 1984 una fuga di gas letali dall’impianto Union Carbide avvelenò la città di Bhopal e i suoi abitanti. Rai fu tra i primi a fotografare la catastrofe e, negli anni, ne ha documentato le conseguenze sanitarie, sociali e ambientali.

Questo lavoro portò alla pubblicazione di un libro: “Exposure: A Crime Corporate” che fissava in immagini un crimine industriale e la persistenza del danno, combinando ritratti frontali, paesaggi contaminati e nature morte tragiche (come i feti conservati nei vasetti di formalina nei laboratori locali). AL libro seguì un progetto espositivo circolato in musei e gallerie, alimentando l’attenzione internazionale. e dopo il 2004, in occasione del ventesimo anniversario del disastro, si sono tenute mostre del suo reportage in Europa, America, India e Sud-Est asiatico. Il ricavato delle Mostre furono destinati a sostenere i numerosi sopravvissuti che continuano a vivere nell’ambiente contaminato intorno a Bhopal.

Fino al 1991 Raghu Rai dirige l’area fotografica del settimanale India Today contribuendo a ridefinire lo standard del fotogiornalismo indiano con numeri monografici e grandi saghe visive. Il suo lavoro esce sulle principali testate internazionali, da Time a GEO, dal New York Times al Sunday Times, imponendo un’iconografia dell’India contemporanea in cui convivono spiritualità e traffico, potere e fragilità, campagna e megalopoli. La sua appartenenza a Magnum, da cui rimane associato, lo colloca nella geografia della fotografia documentaria mondiale.

Il talento di Raghu Rai si manifesta nella capacità di superare l’esercizio tecnico, cercando il respiro lungo dei luoghi e delle persone. La sua India è un continuum di situazioni che si srotolano in sequenze: mercati, processioni, stazioni, uffici ministeriali, villaggi. Qui il “momento decisivo” non è un singolo istante isolato, bensì un campo magnetico dove molte cose accadono insieme e, con la posizione giusta, entrano in relazione. Le sue immagini aggiungono senso stratificando gesti minimi e tensioni più ampie: un’anziana alla finestra, un cane che taglia la scena, una bandiera che si tende al vento, un’ombra che ricama l’asfalto.

Sul piano tecnico, Raghu Rai padroneggia un linguaggio fatto di piani multipli e di cornici interne. Ama lavorare vicino al soggetto, spesso con focali grandangolari che gli consentono di tenere insieme protagonista e contesto, senza isolare mai del tutto l’azione dal suo ambiente. Il bianco e nero dei primi decenni accentua i contrasti e le geometrie, mentre il colore, che adotta con decisione dagli anni Novanta, non è mai decorazione: serve a dire differenze, stagioni, luci della polvere. La composizione è dinamica e musicale; più che “fermare” un attimo, Rai organizza la complessità con una sorta di contrappunto visivo, dove ogni elemento entra in dialogo con gli altri per creare una risonanza emotiva.

Non meno importante è il suo modo di stare nei luoghi: una pratica che potremmo chiamare “attenzione prolungata”. Raghu Rai osserva, aspetta, ritorna. Lascia che le situazioni maturino, che la luce cambi, che i protagonisti si dimentichino dell’obiettivo. L’empatia è un dispositivo operativo: non si limita a “prendere” immagini, ma costruisce le condizioni perché accadano davanti a lui. In questo senso, la sua fotografia è un’etica prima che un’estetica: responsabilità verso chi viene rappresentato, rifiuto dell’effetto facile, fiducia nella complessità del reale.

“Sono un pellegrino. Viaggio per tutto il Paese con una fede completa. L’India, per me, è il mondo intero. Avrei bisogno di dieci vite per poter completare qualcosa sul mio Paese, ma purtroppo non ne ho che una. Una cosa è certa, sto arrivando sempre più al cuore delle cose, adesso”. Raghu Rai.

“Io non potrei fotografare fuori dall’India, fuori da un mondo che conosco. A differenza di Salgado per esempio. Una volta gli ho chiesto ‘ma come fai a viaggiare tanto?’, e lui mi ha risposto: ‘dovunque vada, porto la mia casa dentro di me’. Io non posso; devo sentirmi dentro un luogo, appartenere a quel mondo, per poter provare a catturare qualche verità, qualche emozione umana, e questo mondo è l’India”. Raghu Rai.

Per Raghu Rai la fotografia non è semplice documentazione, ma un’esperienza capace di rivelare e custodire il mistero del reale. Rai ha spesso ribadito, in interviste, che la fotografia deve “svelare o preservare il mistero”: una posizione che rimette al centro la capacità dell’immagine di andare oltre l’informazione grezza.

“Le fotografie che ho scattato in tutti questi anni sono una sorta di risposta istintiva agli stimoli che ricevo dalla mia terra. Questa è la magia del fotografare l’India, una società complessa, multiculturale e multistratificata e questo è ciò di cui parla il mio lavoro. Sono ancora un fotografo part-time: sto ancora imparando e cercando di esplorare con la macchina fotografica l’India e la sua maestosa bellezza, la sua forza millenaria, i suoi tanti aspetti culturali e sociali. La ricerca non è cambiata da quando ho cominciato questo lavoro, quarant’anni fa”. Raghu Rai.

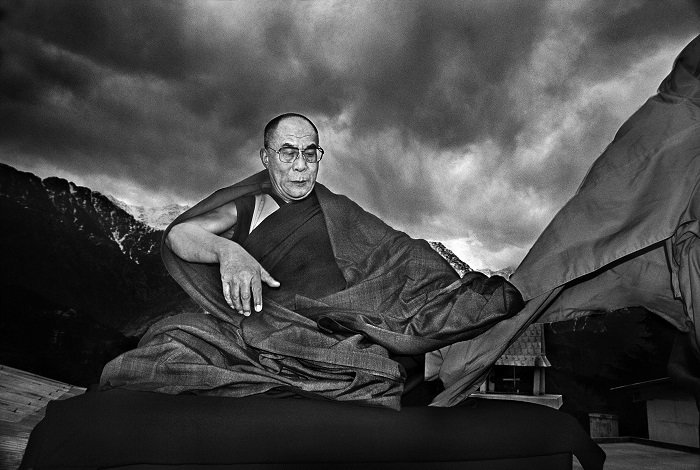

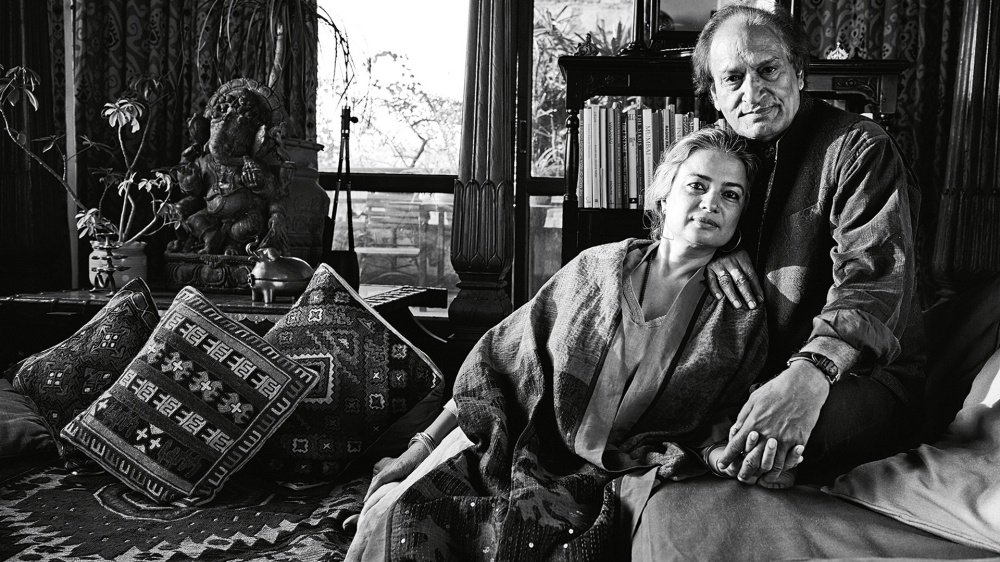

Nei ritratti più celebri realizzati da Raghu Rai la luce è scarnificata, i fondi essenziali; ciò che conta è la vibrazione del volto, un dettaglio delle mani, una pausa del respiro. Questo approccio non sacrifica mai il contesto indiano: anche quando il fondale è scuro e neutro, sembra che nell’aria si senta l’eco della strada, dei templi, dei treni. È questa doppiezza – intimità e appartenenza – a rendere i suoi ritratti così memorabili. Quando racconta figure potenti – primi ministri, guru, celebrità – cerca sempre una crepa, un gesto inatteso, un frammento che umanizzi il monumento.

Nel corpus dei ritratti, la cifra distintiva è la dignità: celebrità e sconosciuti sono guardati con la stessa gravità affettuosa. Indira Gandhi può apparire in un controluce severo ma umano; Mother Teresa in un gesto di cura che non è posa; il Dalai Lama in un sorriso che lascia intravedere la stanchezza. L’obiettivo non invadente, la distanza giusta – mai troppo ravvicinata, mai fredda – costruiscono un patto di fiducia che il lettore percepisce e che rimane nel tempo.

Un’altra caratteristica della tecnica di Raghu Rai è la costruzione “a strati”. Spesso, nell’inquadratura convivono tre o quattro livelli: la figura in primo piano, un’azione laterale, un cartello o un’architettura che suggerisce il luogo, e un ulteriore episodio sullo sfondo. Questo richiede tempi rapidi e una lettura istantanea dei rapporti spaziali, ma anche una disciplina nel lasciare che qualcosa rimanga ambiguo. Per Raghu Rai, un’immagine è riuscita quando le parti non si annullano ma si nutrono a vicenda: il risultato è una densità che invita a sostare, a tornare più volte sulla fotografia per scoprirne i dettagli nascosti.

Interessante è anche la relazione di Raghu Rai con la tecnologia. Pur forgiato nell’era della pellicola, Rai abbraccia il digitale all’inizio degli anni Duemila, durante un incarico a Mumbai, dichiarando di non essere più tornato indietro. Non per feticismo della novità, ma per la possibilità di assecondare meglio i tempi del lavoro editoriale e sfruttare la flessibilità del mezzo senza tradire la propria grammatica visiva. Il file digitale, nelle sue mani, non appiattisce: la precisione del dettaglio e la gamma dinamica diventano strumenti al servizio della stessa poetica di sempre, fatta di relazioni e respiri.

Se dovessimo sintetizzare il suo modo d’interpretare la fotografia, potremmo parlare di “realismo poetico”. Raghu Rai non estetizza il dolore né esotizza l’India: cerca piuttosto il punto in cui la realtà si apre a un significato ulteriore. Che si tratti di una veduta dei ghats ( rampe di scale di pietra che terminano all’interno dell’acqua del fiume) di Varanasi immersi nella nebbia o di una strada di Delhi all’ora di punta, il suo scatto prova a far emergere una musica interiore. È qui che la fotografia si fa esperienza: non un’informazione che si consuma, ma un incontro che deposita domande, dubbi, memorie.

Questo “realismo poetico” si accompagna a una disciplina narrativa. Guardando molte sue sequenze, colpisce il modo in cui le immagini dialogano in coppie o in trittici impliciti: un gesto che risponde a un altro, una diagonale che si ripete, un motivo che riemerge sotto diversa luce. Anche quando lavora per la stampa, Raghu Rai pensa già in “pagine”, come se avesse in mente l’atlante futuro dove i frammenti troveranno il loro posto. È forse questa predisposizione editoriale a spiegare la forza dei suoi libri, capaci di reggere l’urto del tempo.

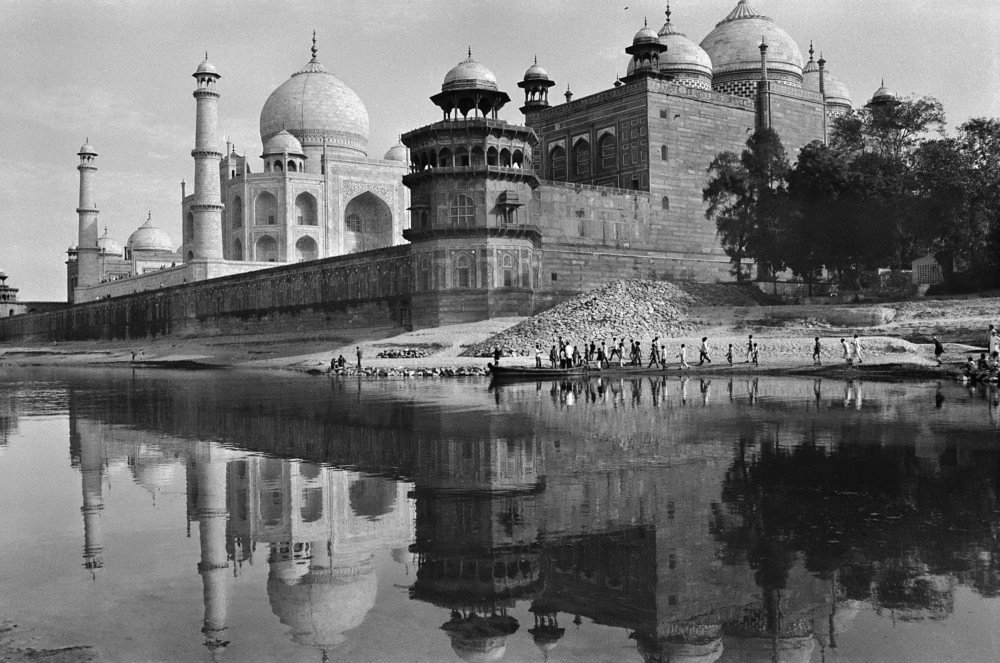

Accanto al fotogiornalismo, Raghu Rai ha sviluppato un corpus titanico di libri fotografici che, nel loro insieme, funzionano come un’enciclopedia visiva dell’India e dei suoi confini culturali. Monografie sulle città indiane come Raghu Rai’s Delhi, Calcutta, Varanasi, su gruppi culturali come The Sikhs, su architetture e paesaggi come Taj Mahal, Khajuraho e Tibet in Exile compongono ritratti tematici e geografici, alternando bianco e nero e colore, grandangoli ariosi e stretti verticali, folle e solitudini.

L’attenzione alle figure spirituali guida del subcontinente attraversa volumi dedicati a Mother Teresa, al Dalai Lama, a figure politiche e culturali, fino a raccolte antologiche come Picturing Time : The Greatest Photographs of Raghu Rai e Raghu Rai’s India (nelle versioni in bianco e nero e a colori). Una produzione sterminata che editori come Roli Books hanno continuato a pubblicare, rendendo accessibile a generazioni diverse la sua visione.

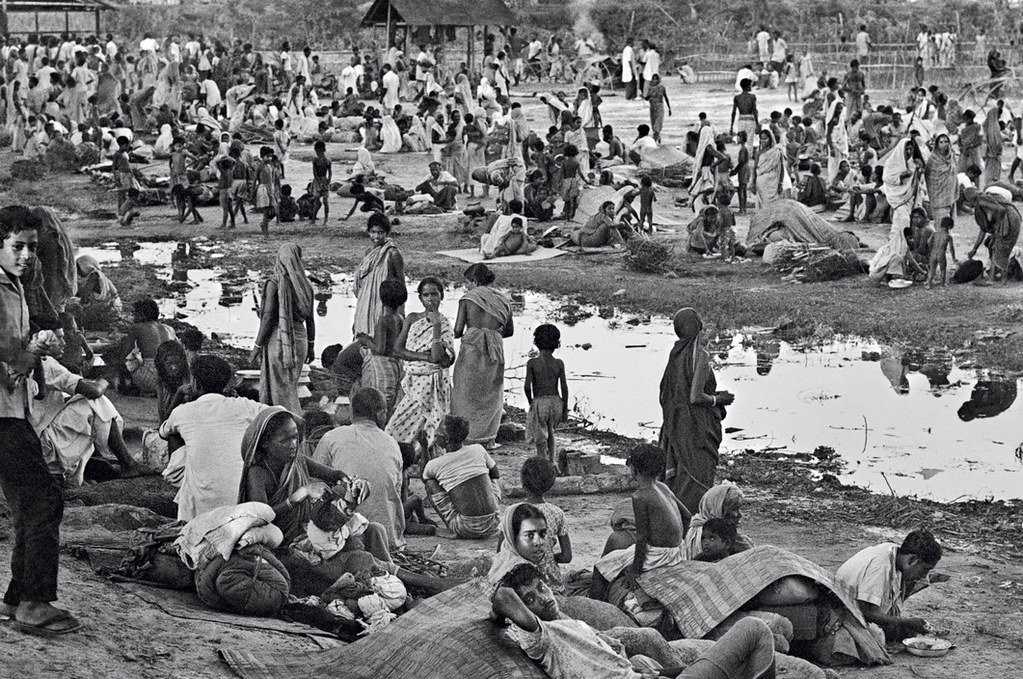

E poi ci sono i lavori dedicati a grandi eventi storici come la guerra di liberazione del Bangladesh dal Pakistan nel 1971 e dell’esodo dei rifugiati verso l’India, e quello già citato in precedenza sul disastro chimico di Bhopal del 1984. Questi titoli testimoniano una fedeltà al libro come spazio progettuale, aggiornato di continuo con nuove edizioni e retrospettive. Le sue ultime pubblicazioni sono ” Bangladesh: The Price of Freedom” (2013), “Trees” (2013), “Vijayanagara Empire: Ruins to Resurrection” (2014).

I libri di Raghu Rai non sono semplici “cataloghi” di immagini; sono architetture narrative. Ogni sequenza è costruita per respirare: fotografie-ponte, pause, cambi di ritmo. Nei volumi urbani, le aperture spesso inquadrano la città come teatro – un incrocio, un ghat, un corridoio di alberi – per poi stringere progressivamente su volti, mani, piccoli riti. Nei ritratti di luoghi sacri, invece, la struttura alterna la monumentalità dell’architettura a gesti umani minimi: un fedele che sistema un fiore, un bambino che gioca con l’acqua. Questa attenzione al montaggio fa sì che la lettura scorra come un film, pur mantenendo la forza autonoma di ciascuno scatto.

Nel 2016 Raghu Rai ha fondato un centro per la fotografia nello stato di Haryana, in India, dove trasmette tecnica e senso critico a nuove generazioni di autori. Workshop, corsi e mostre itineranti contribuiscono a costruire un ecosistema in cui la fotografia è letta come linguaggio civico oltre che artistico. In parallelo, la Raghu Rai Foundation conserva e diffonde il suo archivio, produce libri, cura mostre e custodisce la memoria di un lavoro che è patrimonio collettivo. Questa infrastruttura culturale rafforza l’idea che il lascito di Rai non sia solo dentro le sue fotografie, ma anche nella comunità che ha aiutato a formare.

Durante la sua lunga carriera Raghu Rai ha lavorato sia in bianco e nero che col colore e, nel 2003, dopo aver sperimentato l’utilizzo di una fotocamera digitale Nikon D100, durante un incarico di Geo Magazine a Bombay City, non è più riuscito a tornare all’uso della pellicola. Le sue fotografie e reportage sono stati pubblicati in molte riviste e giornali tra cui: Time, Life, GEO, The New York Times, il Sunday Times, Newsweek, The Independent e il New Yorker.

La sua carriera è costellata di riconoscimenti e incarichi internazionali: nel 1972 riceve il Padma Shri ( o Padmashree ) , una delle massime onorificenze civili del suo paese: un riconoscimento raro per un fotografo, che testimonia l’impatto pubblico delle sue immagini sin dagli esordi. Nel 1992 è il Photographer of the Year from USA. Dal 1990 al 1997 Raghu Rai è stato membro della giuria del concorso internazionale World Press Photo per tre volte, e due volte ha fatto parte della giuria del Concorso fotografico internazionale dell’UNESCO. Nel 2019 è stato premiato dall’ Académie des Beaux-Arts Photography Award.

A partire dalla fine degli anni Novanta si sono tenute numerose retrospettive dei suoi lavori, in varie parti del mondo, dalla grande retrospettiva alla National Gallery of Modern Art di Nuova Delhi all’ultima delle quali: “In Light of India: Photography by Raghu Rai” tenutasi nel 2014 all’Hong Kong International Photo Festival. Questi traguardi non sono meri trofei, ma segnali di quanto la sua opera abbia saputo dialogare con pubblici e istituzioni molto diverse, mantenendo però una coerenza di sguardo. La fedeltà alla realtà, filtrata da una sensibilità autoriale netta, ha reso le sue immagini immediatamente riconoscibili.

La lezione di Raghu Rai per chi fotografa oggi è: cercare la densità del reale, stare nei luoghi abbastanza a lungo da ascoltarli, non confondere il “nuovo” con il “vivo”. La tecnica – inquadrature multilivello, uso consapevole del grandangolo, attenzione alla luce naturale, editing severo – è inseparabile da una postura etica: essere presenti senza imporre, guardare senza rubare, raccontare senza semplificare. È una pratica che ha reso possibili immagini-ponte, capaci di attraversare epoche e media, e che continua a offrire una bussola preziosa a chi voglia usare la fotografia per capire, e non solo per vedere.

Da quanto detto finora di Raghu Rai resta l’idea di una vita spesa a “leggere” l’India e a tradurla in immagini che non pretendono di spiegare tutto. Dalla guerra del Bangladesh alla tragedia di Bhopal, dai templi di Khajuraho ai vicoli di Delhi, Raghu Rai ha praticato un’arte del vedere che è, soprattutto, un’arte del riconoscere. I suoi libri e le sue mostre non completano un discorso: lo rilanciano, invitando chi guarda a mettersi in viaggio. È forse qui la sintesi della sua eredità: una fotografia che non si limita a descrivere il mondo, ma lo rimette in circolo, più complesso, più vivo, più nostro.

Nel 2017 la figlia di Raghu Rai, Avani Rai, ha realizzato il documentario Raghu Rai: An Unframed Portrait, un film che segue il padre sul campo – anche in Kashmir – e ne racconta i rituali di lavoro, i silenzi, le intuizioni. Il titolo dice molto: “un ritratto non incorniciato” lascia aperta la possibilità di nuove letture e conferma la vitalità di un autore che non si lascia musealizzare. Il film, distribuito in festival e piattaforme, ha contribuito a far conoscere la sua figura alle generazioni più giovani, non solo come nome storico, ma come presenza ancora attiva.

Raghu Rai ha lasciato un segno profondo nella storia della fotografia, trasformando ogni scatto in un ponte tra realtà e visione. La sua opera non si limita a raccontare fatti o luoghi, ma invita a un incontro autentico con l’anima dell’India e con l’essere umano in generale. Attraverso libri, mostre e insegnamenti, continua a ispirare nuove generazioni di fotografi a guardare oltre l’apparenza e a cercare la complessità del reale. La sua concezione della fotografia come rivelazione e responsabilità rimane oggi più attuale che mai, facendo di lui non solo un testimone del suo tempo, ma un vero interprete universale dello sguardo.

0 commenti